|

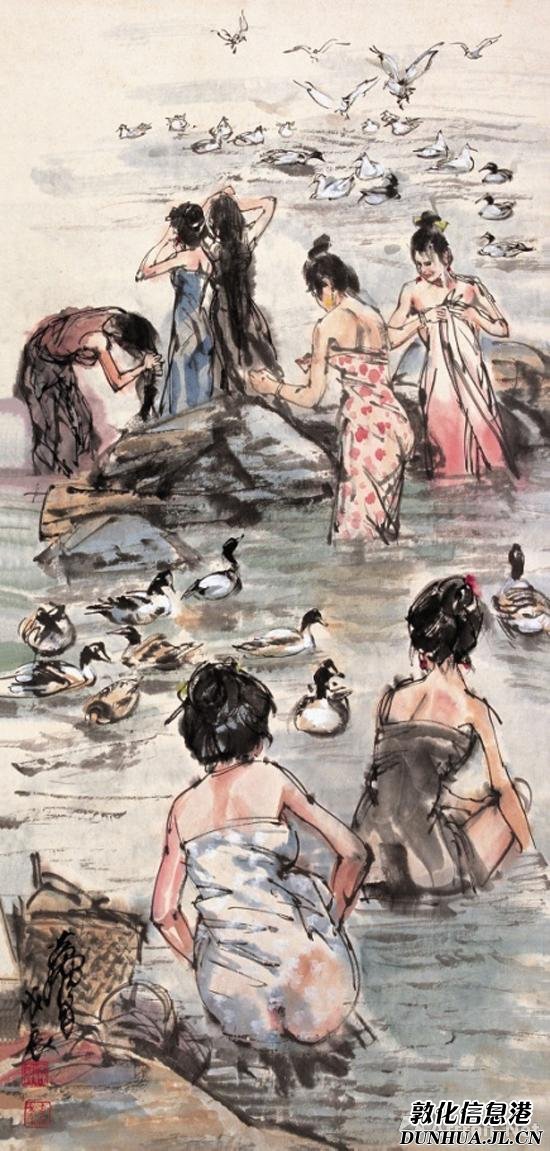

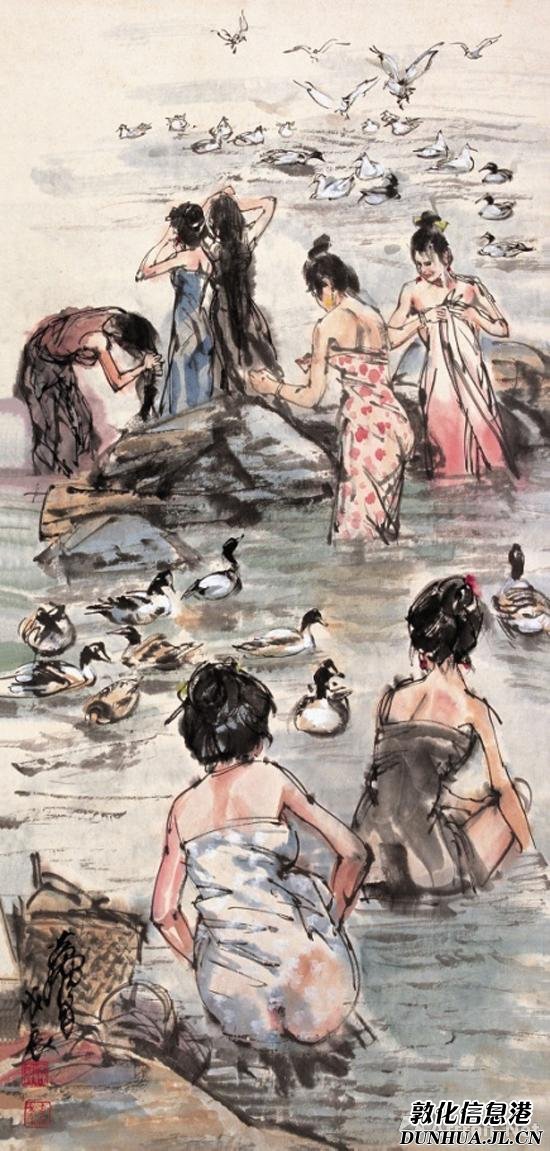

在黄胄笔下,少数民族人们的生产、劳动、歌舞,学文化以及战士巡边、少数民族与汉族生活交融等活生生的艺术形象,不胜枚举。他画人物,不是画孤立的人物,不是简单的人物相加组合,更不是在画肖像,而是在画特定时代、特定社会中,为了生活中的美好理想而积极的在画着客观世界的活生生人物。他认为:“在生活中起草稿,在生活中练功夫,在生活中寻找技巧,个人风格自然可以形成。这不同于为了追求某种风格而生搬硬套。”他认为不从生活出发,单单只看一些照片或者随意拼凑,就忙着去搞创作,这样的效果必然不好。他的画从不拘泥一个题材,他自述:“中国好的地方太多了,只要思想踏实,哪儿都不错。戈壁有戈壁的情调,西双版纳有它的味道,江南有江南的特色。画家要有自己的生活基地。”他的画极注重造型,线条粗犷、遒劲、气势磅礴。笔墨淋漓尽致。他所画的人物大有狂放原野的情怀和鲜活的个性,一扫传统中国人物画的旧风。最具风情的是那些边疆少女,西方绘画的色彩块面与东方柔美流畅的线条相交融,使他的绘画充满了灵性和神秘的遐思。画家吸取的不单单是画面的形式语言,而是其内在的精神的内核,这一切都和他的师从和对生活的细致观察有紧密的关系。

在这幅《民族风情人物十屏》中,画家采用了人物屏风这一中国传统绘画中常见的形式。它是画家凭借自己对某一事物的深刻认知和理解,从多角度、多侧面、多方位表现同一题材内容的一种特有的表现形式。画条屏画难度非常大,它不是简单的并列,需要画家不仅有高超的画艺,还需有丰富的知识阅历、文化修养,能够巧妙运用自己的知识积累和笔墨语言,表现出相近而不雷同的内容和画面,使多幅画组合在一起,没有简单重复,只有自然和谐。给人以统一的充满和谐旋律的美。

《民族风情人物十屏》局部

画中人物取材自西北新疆维族与西南西双版纳地区的傣族少女,在画面中将远离千里的人物有机结合在一起。人物不再是古人文人画家笔下羸弱似林黛玉一般千人一面的仕女图,而是用丰富多样的笔墨塑造出不同地域,不同风俗,不同特点的景物。西北凛冽风中的苍茫戈壁走来的是头上戴着厚厚头巾和花帽的维族女性,西南烟雨飘渺中若隐若现的是在秀润水乡沐浴,展露曲线美的亚热带雨林的少女。大漠驼铃声声和清澈溪水汩汩交相辉映。两者虽身在远方,但心灵对望。将不同地域和文化习惯反映的人物习俗、服饰、景物的特色统一在一个画面中,符合了画前题跋中“西南西北共一家,民族风情美如斯”的主题。

这幅人物画作品创作于1988年,在他艺术生涯中处于第二个高峰期,就是七八十年代。1977年,他先后创作了《松鹰图》、《百驴图》等作品,这些画作都是些规模很大的巨制,代表了当时中国画的新成就,充分而细致的表现出了当时中国各族人民奋发昂扬、积极乐观、团结祥和的精神面貌.很多巨构都具有里程碑性的深刻意义。恢弘的场景,生动的人物形象,重彩与水墨写意完美结合的表现形式都是他在这个时期里创作语言丰富的让释和证明。在这一时期里,他再次到作为他的艺术生活基地的新疆地区写生,再次进入新祖的黄胃丝毫没有掩饰自己创作的热情,依然拖着病体坚持到一些高原地区寻找灵感并收获良多。这一次他又画了大量的写生作品,奇迹般的实现了创作生涯中的又一次飞跃。

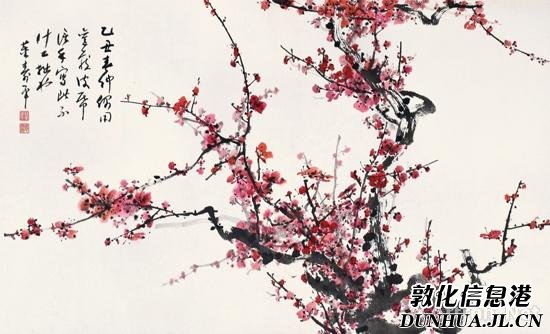

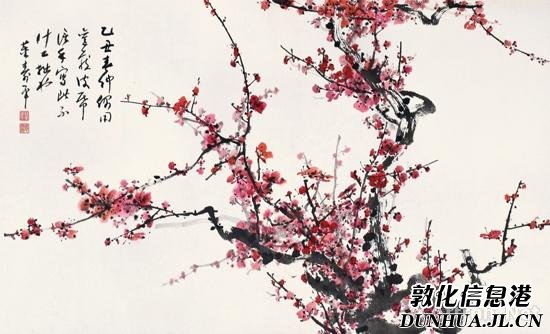

801 董寿平 红梅图

纸本设色 镜心

著录:出版于《书画大师•董寿平》绘画卷,封面作品,P51,1999年3月,五洲出版社出版。

尺寸:68.5×113.5cm 约7.0平尺

估价:2,600,000-3,000,000 有目共知标格好 启功 董寿平先生是当代画坛的耆宿之一,他比我长八岁,忘年下交,对我的艺业促进很多。董先生艺术天才极高,他的画,下笔便那么姿态灵俏。没见他长卷巨轴去硬摹古人成品,也看不出他有意追求某家某派的风格。但在他的画上,处处都不乖于古法,又不拘于古法。他不哗众取宠地标榜“与众不同”,而在当今同时代的画家作品中,却又找不出雷同的痕迹。

董先生多年来最喜作苍松和梅竹,梅花也有老干新枝、繁花疏影的各种规格,我既喜欢他的密点红花,也喜爱他的横枝淡蕊。因为它的繁密红瓣,一望而知不是疏影墨梅尤其是我所欣赏的。我曾题过一首诗说:“墨痕浓淡影横斜,绰约仙人在水涯。有目共知标格好,这般才是画梅花。”尊敬的观者,如果对比来看,定知我的拙句不是“欺人之谈”。

董先生画墨竹,风枝雨叶,潇洒自然,在画竹的历史中,一时找不出他是学哪家哪派,从文与可、赵子昂往下数,到夏仲昭、郑板桥,都对不上口径。但他绝不是凭空臆造。我常在他的墨竹作品前,远看。近看,总觉得枝枝叶叶是书法的点画,而整体又是一片活生生的竹林,再看他提笔画竹时,从粗干大叶到细小的疏枝,总是那一管秃笔,这使我更比只看画面效果时倍加佩服。

他也常画云山,是黄山的景物,也和他的梅竹一样,是黄山、是董老,而不是梅清、石涛或什么别人。他的书法,也正和他的画风相似,这大概是由于固有的天赋。他写字时,总是提笔悬肘,看去像漫不经心地轻松挥写,写成了看,又处处都合乎草法。点画是那么沉着,行气和章法又是那么匀称自然。不常见他临写贴文,但字字又都不是杜撰出来的。

他喜爱有两人在对面悬空拉着一张大纸,他站在纸的左边,悬着笔在纸面写字。我们知道,这样写字不但手不易稳,而且稍一不慎,用力略重,就把纸刺破。他却能一气呵成,和在案上平写一般。据传授这是清初王铎常用的写法。王铎是洪洞县人,董先生大概在家乡曾得过这种秘诀吧?

—节摘自《书画大师•董寿平》(书法卷)

(责任编辑:admin) |