|

813 吴昌硕 书法(万岁)

绢本水墨 立轴

备注:萧平题跋

尺寸:127×40cm 约4.6平尺

估价:800,000-1,000,000

吴昌硕曾学画于任伯年,但最终形成的风格却完全不一样,整体气势更显得强烈和充满激情。吴昌硕真正步入画坛虽晚,但他的学识修养和深厚的书法功底,让他在绘画上有了很大的发展。可以这样说,由于学养的深厚,越是到了晚年的吴昌硕,其作品就越苍劲老辣,在很多方面都超过了任伯年。

吴昌硕的画也善于平衡画面关系,作画时一般用厚宣纸,羊毫笔,行笔很慢,基本上是中锋圆笔,化用了写篆书、石鼓文的笔法,再加上厚宣纸、羊毫笔,所以笔法、画面苍劲浑厚,气象峥嵘。这张作品创作于画家七十八岁时,画家在这一时期经历了人生的重大转折,相濡以沫的妻子于年前去世,这对画家是一个很大的打击。吴昌硕画了很多寿星、仙人,并题诗作于其上,暗含着对人世无常的叹息和哀婉。作品中内容十分简单,仅画一位仙人头戴风帽,须发皆白,手扶拐杖,踽踽独行。画面简括,但构图却十分讲究,仙人手中的拐杖指向左上方,与长长的题跋构成了一个整体,画面的团块感很强,作者还有意在拐杖上画了一个葫芦和下垂的丝带,这样就打破了整齐划一,使画面有了对比和变化。最后画家又在画面的右上角添上了一串篆书“饮且食兮寿而康”,使画面具有了浓重的金石味道。画作中很明显体现了画家晚年的用笔风格,迟缓凝重,笔力抗鼎,带有浓郁的金石韵味。

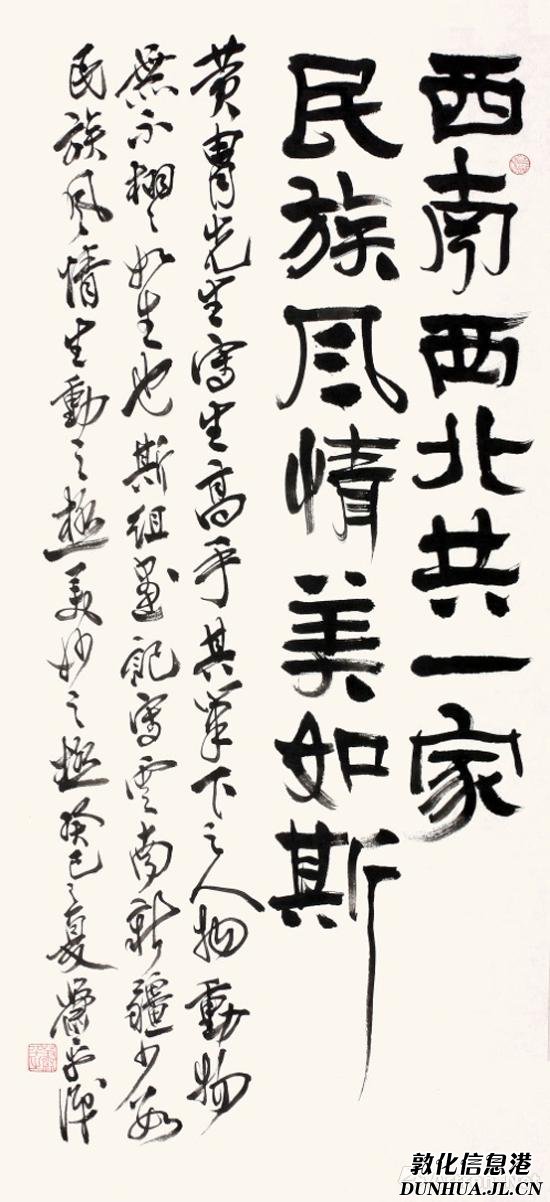

806 黄胄 民族风情人物十屏

纸本设色 镜心

备注:萧平题

尺寸:95×45×10cm 约3.8平尺(每幅)

估价:咨询价

黄胄《民族风情人物十屏》作品考析

清华大学艺术史博士 许万里

著名国画大师黄胄先生,早年师从“长安画派”代表画家赵望云。他对这位学生的艺术生命影响至深的是师徒1948年一起到大西北写生。新疆的民族风情、黄泛区的人民苦难,拨动了黄胄的艺术之弦,从此开始了他以边疆少数民族人物风情为特征的人物创作之路。1949年,随着黄胄入伍到西北军区从事美术宣传工作,多年来戎马天山南北,足迹长城内外。常到甘肃、陕西、青海、新疆等地区速写。这幅黄胄先生的《民族风情人物十屏》就是这类风格和主题的代表作品。本文从风格、主题、画家创作背景及历史情境等方面做简要介绍。

回顾中国近现代艺术史,艺术家“到民间去”、到边疆去的写生有两股热潮:一是30年代中期随着抗战的深入,许多画家前往大西北、大西南写生,留下了很多表现边远地区和民族风貌的优秀作品;二是新中国建立初期,很多画院、美协画家响应政府号召,去描绘边疆少数民族的人物风情。从源头回溯,这些艺术思潮都受到了上世纪初期社会和文化运动的影响。深入到民间社会,到乡村去成为当时很多知识青年的共识。“到民间去”的文化运动可视为广义的五四运动的一个分支,其主要源头大抵有三:一是由民间歌谣研究而兴起的民俗调查活动;另一源头则来自俄国19世纪下半叶的民粹经验,由李大钊首先介绍并号召青年到农村去,而中国共产党部分演讲团团员开始投身政治化的农民运动;第三个源头是由推行民众教育进而开展的乡村建设运动,为首者晏阳初和梁漱溟在1929年、1931年先后深入乡间,选择河北定县和山东邹平进行实验。这三股思潮纷沓而至,交相汇聚,形成二三十年代“到民间去”的洪流。

从辛亥革命到新文化运动再到抗战爆发,在当时画家的成长过程中,巨大的社会变动对其艺术思想形成产生了具体的影响,也是最终使他们决定走向边疆地区的历史原因、文化原因和现实因素。抗战的爆发,迫使中国的文化中心西迁,这也为画家们到达西部进行探索制造了客观上的契机。

黄胄先生跟从赵望云在边疆地区所做的艺术考察和实践,就是这一趋势的代表。而很多画家同样的创作,也受到了二十世纪初西学的影响。尤其是知识界兴起的民族志调查。一些通俗画报杂志开始刊载描绘少数民族生活图像的作品和介绍他们的生活习惯及节庆。对日抗战开始后,中国的西部成为政府的新重心,民族学的研究也突飞猛进,少数民族的文物亦成为展览的重点。曾赴欧留学的西画家们随着他们所任教的美术学校逃难迁徙到中国的西部,使得他们有机会实地观察云贵川藏地区少数民族的生活。透过西方训练中的写生要求,边地人民的生活成为入画的题材。

令人深思的是,这些画家在选择有异于内地和西方的边疆民族题材时,不仅是单纯的表达写生概念、一昧的仿效西方画坛,而是将表达的语言转换,以新的视角来解读少数民族的形象,掺入审美观、中西艺术融合、政治立场等因素。从时空背景的转移中,艺术家的原创意图方才显现。

萧平题跋

(责任编辑:admin) |